岭南文化里的两个“透”

2017年设计团队在广州规资局组织下开启了一场关于岭南建筑特色的归纳整理。近一年时间,前后十几位同事不停地搜集资料、调研走访、请教专家、整理汇编,最后编制了一本五百多页的《岭南特色基因手册》,并获得了一些荣誉。然而说实话,虽然成果不少,但对岭南特色文化的理解,大多还停留在纸面,总觉得没真正摸到它的魂儿。

岭南特色是什么?既没有江南的小心思,又没有北方的大格局。当我们说传承发扬的时候,到底要传承什么?

后来这些年,带着疑惑,翻书、听讲座,把陆琦教授讲座里提到的地点,周末逐一实地探访。最近似乎有点开悟:也许岭南建筑园林文化的精髓,全藏在一个“透”字里,而且是“双重透”。

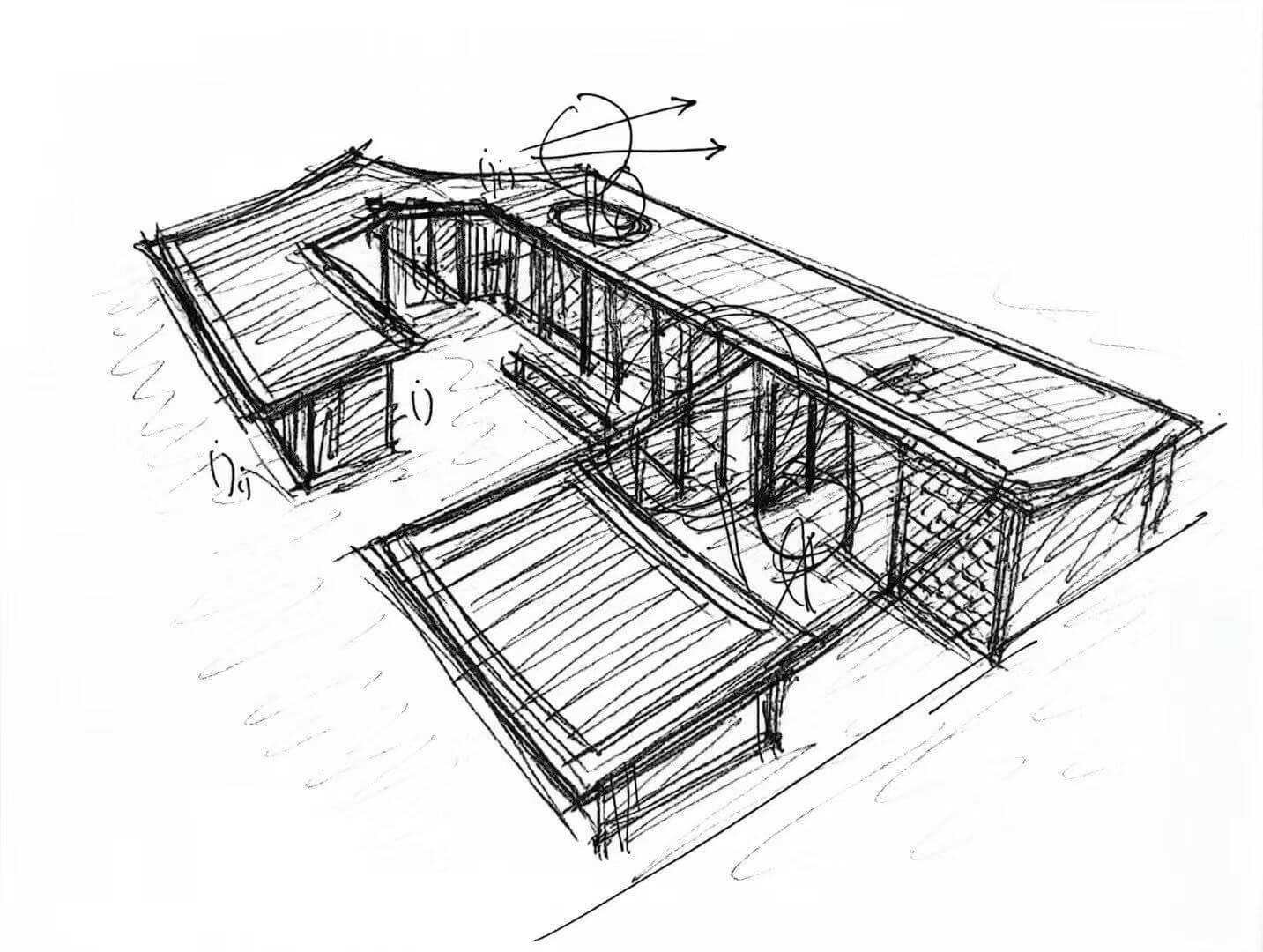

先说空间上的“透”。岭南气候湿热多雨,这种环境下,建筑自然得讲究透气、透亮。就像广州老街上的骑楼,下雨天也不耽误逛街,行人在底下慢悠悠走着,一点不怕淋着;岭南园林里的抄手游廊、花窗屏风,把阳光、风雨都请进屋里,外头的景色和屋里的空间自然融合,没有一点隔阂。不像北方皇家园林的封闭规整,也不像江南园林的含蓄婉约,岭南建筑就是大大方方、敞敞亮亮的。

不管是余荫山房还是可园梁园,园子面积都不算大,但亭台楼阁、曲桥水池搭配得恰到好处,逛起来一点不憋屈。人在里头走动,视线通透,风穿堂而过,连带着园子里的风光都跟着流动起来。这种设计,藏着岭南人的智慧,他们喜欢自亲近自然、敞亮通透的生活,建筑自然也就长成了这样。

再说心灵与文化上的“透”。岭南地区自古为百越文化发源地,古代水陆交通频繁,中原汉文化与百越文化在此交汇,近现代又吸纳了海洋丝路和海外侨乡的影响。这种性格,也刻进了建筑中。祠堂屋脊的木雕、灰塑中时常出现中原神话与西方吉祥图案并置;庭院立面可见番石榴、香蕉等地方元素与洋花纹彩画交相辉映。这些看似随意的混搭,其实是岭南人开放包容的体现。他们不排斥新鲜事物,乐意把多元文化融到生活里,务实又豁达。

我的两个女儿出生在新时代的岭南,空调系统和信息爆炸摧让这两个“透”近乎被人遗忘。但我还是尽可能的让她们多走出门,去感受阳光绿植,多独立思考和判断信息的去留,把岭南人亲近自然、独立务实的特质,用最朴素的方式传承下去。

2025.5.5